これは

コロナ危機に抗い

希望を手にした経営者の事例

企業事例

業 種 : 宿泊施設(個人事業)

創 業 : 1961年

従業員 : 12名

売 上 : 2500万円

立 地 : 地方の主要駅前

利用者 : ビジネス客

はじまり

何でも相談できると聞いて問い合わせしました。

コロナの影響でご予約が当面キャンセルとなり、

ホテルを続けるには何をどうすればよいか、、

問い合わせをいただいた時、社長は混乱されていた。様々なネットワークからいくつもの情報が飛び交い、何を選別していいのかもわからない、そして、会社は大丈夫なのか。

このような緊迫した状況下で、私は社長と経営秘書サービスを締結いただき支援にあたることになった。

今回のコロナショックにより、同様に頭を抱えた経営者を多かっただろう。

一日一日の貴重な利益の源である売上が一気に落ち込み、

残るのはとても賄いきれないコストの山。

今回は新型コロナウイルスがその原因となったが、

これまでにも同様の経済ショックは発生し、そしてこれからもおそらくある。

今回の事例が今後の経済ショック時のヒントに少しでもなればと思う。

キャッシュの確認

初めに把握しなければならないことは『あと何ヶ月耐えることができるのか』だ。いわば、出血状態にある会社の血液がどれだけ持ちこたえるのか。そして、この算出において重要なことは、最悪の事態を想定して算出することだ。

私は、まず社長から会計や財務のデータを送ってもらい、以下の項目を確認した。

現金化できるものとして

- 現金

- 預金

- 売掛金

- 流動資産 等

支出として

- 販管費

- その他費用

- 買掛金

- 借入金

- 未払金

- 前受金 等

現金として注意しなければならないことは、現金化の確実性だ。例えば、売掛金であれば、経済ショックにより正当に支払われない可能性も考えられる。そのため、最悪の事態を考えると、売掛金など不確実性があるものは含めない方が良い。また、流動資産は資産であるため、経営存続の観点から個別に内容を吟味した上で現金化しても良いものは現金として含め、すべきでないものは控えておいた方が良い。

支出においては、月毎に発生する費用を足し合わせ、買掛金や未払金、前受金も支出として含めておきたい。そして、借入金は最悪の事態を考えると支出として含めておきたい。

事例の宿泊施設でこれらのデータを確認したところ、幸い無収入の状態であっても6ヶ月間は経営を持続できることが分かった。そして、最悪の事態を想定すると4ヶ月間ということが分かった。当然、光熱費など削ることのできる費用を全て削った条件での計算だ。

資金繰り

キャッシュを確認できれば次は資金繰りだ。社長は当然ながら手元のお金を増やせることなら増やしたい、と考えていた。しかし、給付金や補助金やらと数多くの種類がある。また、今回の場合はコロナの影響が急速に拡大し、さらに数多くの種類が発表されるとともに、条件や内容も次々に変更していった。下表はほんの一部だ。

| 区分 | お金をもらう | お金を補助してもらう | お金を借りる |

|---|---|---|---|

| 対象 | 給付金 | 助成金/補助金 | 融資 |

| 内容 | 条件を満たせばお金もらうことができる | 条件を満たし指定された用途にお金を支払えば、その支払いの一定割合を補助してもらうことができる | お金を借りることができるが、満たした条件により担保や利子が変わる |

| 種類 | ・持続化給付金 ・特別定額給付金 等 | ・雇用調整助成金 ・緊急雇用安定助成金 ・小規模事業者持続化補助金 ・ものづくり補助金 等 | ・セーフティネット ・新型コロナウイルス感染症特別貸付 等 |

社長は何が何だか分からない、という状態であった。無理もない話だったので、私が情報を整理し会社に適した内容のものだけを共有することにした。また、社長も業界団体から様々な情報が入ってくるため、社長が気になったものを私に知らせてもらい、内容をまとめて共有することにした。

これにより社長の頭は整理されたが、問題は申請だった。これら給付金や補助金などの難点はその申請が難解であることだ。だからこそ助成金に関しては社労士などの国家資格がある。しかし、今回はコロナの影響でその社労士が手一杯の状態になっていた。

そのため、社長へは申請したいものを決定してもらった上で、申請をどこに依頼するかについては、私の方で探したり私が代行したりし社長が経営に集中できるよう支援をした。

そして、社長は従業員の給与に対して補助が出ることをとても喜んでいた。

社長の悩み

キャッシュを確認し半年は猶予があること、必要な給付金/補助金を活用できること、従業員を辞めさせなくて済むことにより、社長に少し安堵の表情が見られた。

私も社長から少しは信頼していただいたので、少し込み入った話に入っていった。

これからどうするか、が勝負ですね。

そうですね。

需要もすぐに回復しそうにないけれど、このまま指をくわえて待つわけにはいかないですものね。

需要が回復した時に備えて、強化できるところは強化していきませんか?

こうして、ホテルの営業が停止状態にある今のうちに、市場が開いたときに備えて対策を講じることにした。

すこし今までの課題感を教えて下さいますか?

もちろんです。

実はですね・・・

そして、社長から「ヒト」が課題だと伺った。ホテルの従業員のモチベーションが低いこと、社長が指示を出さなければ動かないことだった。まさに自発性に欠けることが課題であった。

しかし、社長はそこを強く指摘できない背景もあった。というのも、このホテルは大手運営会社からのバックアップもない個人事業のホテルであった。地方出張のビジネス客が中心で、季節変動は少ないものの客室稼働率は平均60%。収益は限られていて、従業員はとても高いとは言えない月給であった。

働いてくれているだけでも感謝しなければならない状況なので、社長としては本音は隠していたのであった。

対策を決定し従業員を信じる

私は社長とWeb会議を行い、コロナショック以降の宿泊業について調査した内容をもとに意見交換した。

- インバウンド需要の回復が見込めないこと

- 国内観光需要は回復が見込めること

- 民間企業では顧客対応、特に営業のデジタル化が進むこと

- 反対に、建設業など現場作業が必要な業種の宿泊ニーズは持続すること

- 宿泊施設に三密が強く求められること

- 消費者の衛生意識が今まで以上に高まること など

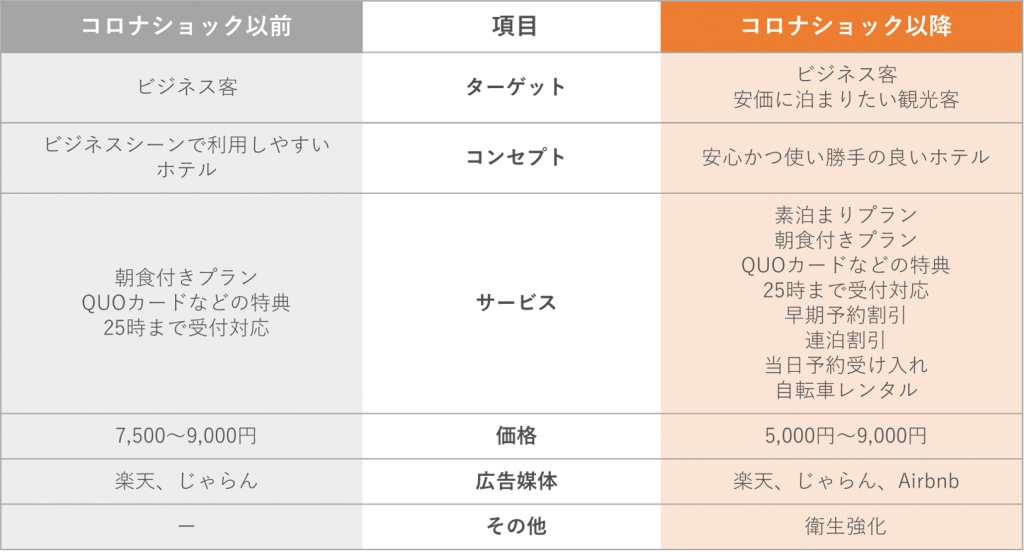

上記の内容をはじめとした資料をベースに打合せを進め、次のような方針で営業を再開することに決まった。

コロナショック後は、これまでのビジネス客に加えて安価に泊まりたい観光客にまでターゲットを広げ、それい応じたサービスを展開すること、広告媒体を利用すること、衛生強化を行うことに決定した。

しかし、「では実行!」とそう簡単にはいかない。現場レベルにまで、詳細な業務にまで落とし込めていないからだ。大手企業であれば業務マニュアルを作成する部門があり、作成されたマニュアルを展開するだろう。社長のホテルは従業員12名だ。大手企業のように組織的に落とし込まれない。

社長、実行するのは従業員です。

従業員を巻き込めるかどうかにかかっています。

はい、わかっています。

けど、従業員が動いてくれるか心配です。

Web会議で一度全体会議を行いましょう。

そこで、方針に沿った現場の動きを従業員と一緒に決定しませんか?

意見が出てくるかしら、、

意見が出たとしても内容がどうかしら、、

安心してください。

会議の進行役は私がしますので、意見を促し拡散させて最後はまとめていきます!

すいません、是非お願いします。

そうですね、従業員を信用して期待してみようかな!

初めは不安そうだった社長も、従業員を信用し従業員が方針を現場レベルにまで落とし込んでくれると期待されるようになっていた。社長も従業員を巻き込む(エンゲージ)することの重要性を把握されていたのだ。

意見にあふれた全体会議

そして、待ちに待ったWebでの全体会議が始まった。中にはWeb接続に慣れない従業員もいたが、いざ始まればWebによる不都合はさほど感じられなかった。そして、従業員の方々からは大いに意見が出てきた。もちろん、あるカテゴリーに偏ることもあったが、リードすれば議論は拡散し活発に行われた。

社長は会議が終わり、嬉しそうに感心したことを私に話してくれた。

- 従業員はこれまでも意見を内に秘めていたこと

- お客様の立場に立って意見していたこと

- 思いつきではなく、現場の実現可能性を考え意見していたこと

- 従業員同士で意見交換や議論がなされたこと

- 早く働きたい!とイキイキしていたこと 等

他にも嬉しそうに話してくれたが、同時に少し反省された様子でもあった。これまで従業員が自発的でないと決めつけ縛り付けていたのかもしれません、と。

そして、コロナショック後の方針に沿って、具体的な業務に落とし込まれ、何を準備すれば良いか、どのように動けばよいか、が社長と従業員の間で明確になった。まさに従業員を巻き込む(エンゲージ)ことができた。

嬉しい追加効果

なんとか社長のホテルはコロナショックに耐えることができそうだな、と私がふけっていると社長からLINEが入った。

従業員の皆さんが自分で考えて動いてくれてます!

・消毒スプレーをしない人もいるので、置くだけでなくスプレーしてあげても良いと思います。

・ビジネスのお客様が出先へ向かう前に体温をチェックできるように朝の温度チェックを促してあげると良いと思います。

など、皆さんイキイキしていて嬉しいです!

この報告を聞いて私もすごく嬉しく感じた。私は従業員に共通のイメージが出来上がり新方針の業務定着が円滑に進む、と想定していたが、たった一回の会議でここまでの効果が現れるとは思わなかった。そして何よりも、社長自身が初めに問い合わせをいただいた時とは別人のようにイキイキされていたからだ。

最後に

私は今回の依頼を終え、なぜ今回の事例では従業員に大きな変化が見られたのか、を考えていた。

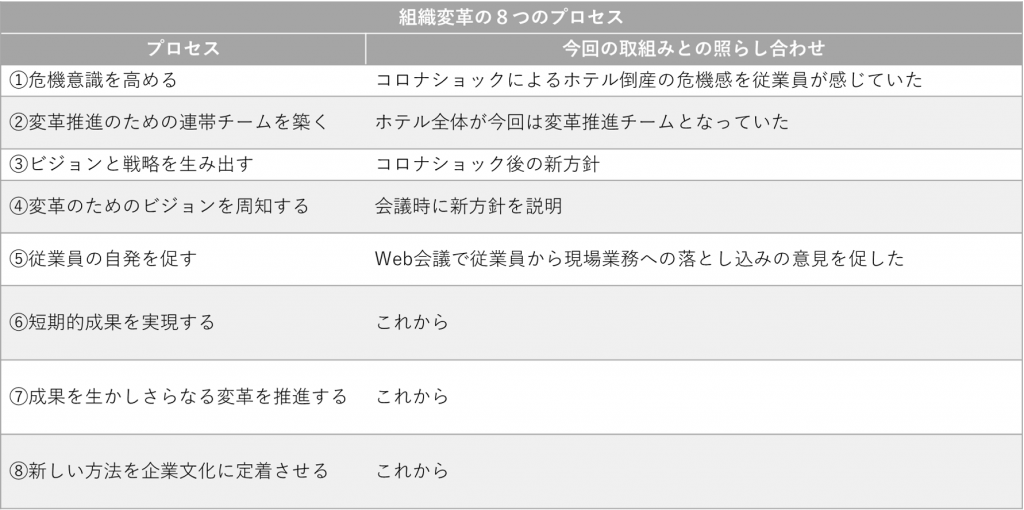

真っ先に思い浮かぶのは、リーダーシップ研究で有名なジョン・コッターの『変革の8つプロセス』だ。

確かに「変革の8つのプロセス」が当てはまる部分はある。ただ、このプロセスは6段階目の「短期的成果を実現する」がうまく働くことで軌道にのっていく。

しかし、私は今回の事例では他の要因も働いていて、おそらくそれが大きいドライバーだったのだろうと感じる。

社長が従業員を信じたこと。

そして、期待したこと。

従業員にとって

ホテルの経営が危機的状況に陥った時

社長が本当に困った時に

自分たちを信用し、期待してくれたことに

大きく心を動かされたのだと感じる。

近年、行動経済学や新実存主義など「心」は様々な分野で注目されている。

今回の事例を初め、コロナショックでは、理論的でない「心」の取組みが全世界各地で広まったことを願う。

変化に挑むパートナーdarwin