以前、dジャーナルで取り上げたある電気工事会社を覚えていますでしょうか?従業員の過半数が退職してしまった企業です。この企業は戦略的に採用活動に取り組むことで、2ヶ月で3人の従業員を確保することができ、何とか危機をしのぐことができました。今回のdジャーナルはその企業のその後です。それを事例としてdジャーナルにまとめます。

約1年が経過したこの企業は、更なる成功を収めました。

今回、dジャーナルではその成功要因を分析していきます。

1年間で従業員が2倍増

この電気工事会社は採用活動を続けた結果、従業員数が1年間で2倍以上にまで膨れ上がる成功を収めました。実際、8人だった従業員数が1年間で17人へと増えたのです。

この数字にあまり驚かない方もいるかと思いますが、実はこの数字は凄い数字なのです。

そもそも建設業は、業界そのものの魅力が薄れてきている、と近年は言われ、人材難や担い手の高齢化が業界問題となっています。そんな業界で、かつ、従業員が8名の企業だったんです。一般的に考えると人気度は低そうですよね(失礼にあたりますが)。そんな企業が、9名の従業員増、従業員が倍増したのです。

少しこの成功の理由が知りたくなってきましたか?

以前のdジャーナルでは、一般採用とネットワーク採用について説明しその平行求人を推奨しました。初めに、彼らがどのような採用方式で採用されたのか、またどのような人材なのかをまとめます。

| 採用方式 | ・縁故採用:2名 ・リファラル採用:3名 ・一般採用:3名 ・外国人技術者紹介:1名 |

| 職種 | ・電工職:7名(男性5名、女性2名) ・事務職:1名(女性1名) |

| 経験有無 | ・経験者:5名(電工職4名、事務職1名) ・未経験者:3名(電工職3名) |

| 資格有無 | ・有資格者:6名 ・無資格者:2名 |

| 年齢層 | ・20代:4名 ・30代:3名 ・50代:1名 ・60代:1名 |

多様な採用方式で人材を増やし、経験者や未経験者が混じり、比較的年齢層も若いことが分かります。

成功分析

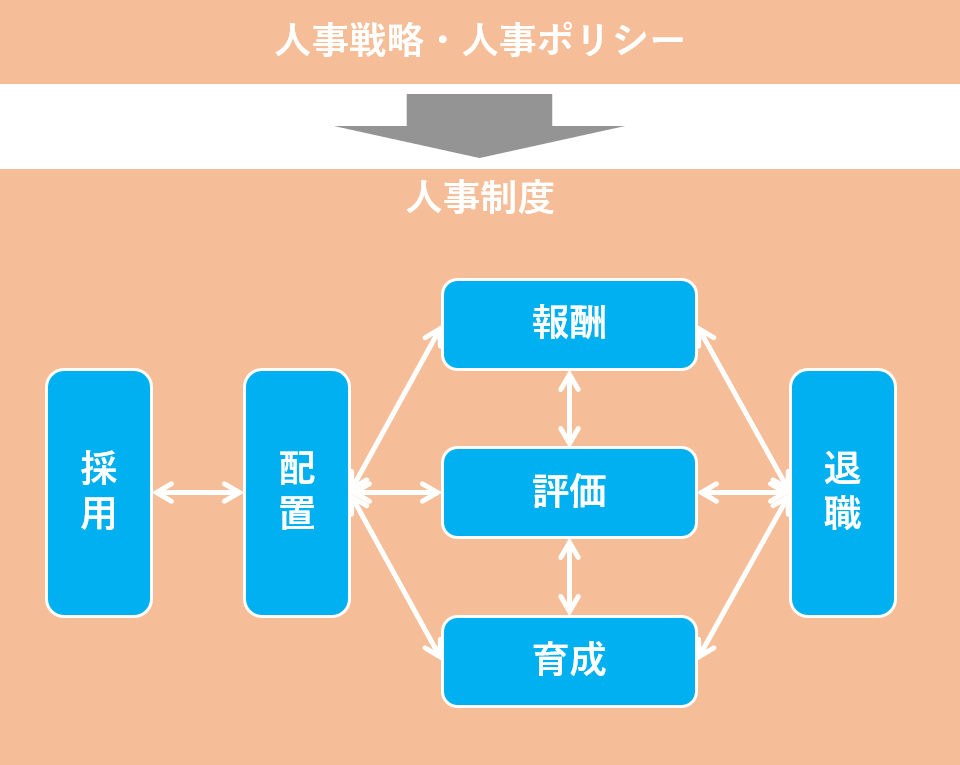

では、なぜこの電気工事会社がこのように人材を獲得することができたのか、その要となるものが人事ポリシーと人事制度改革です。

成功要因①人事戦略・人事ポリシー

まず初めに、人事戦略と人事ポリシーの観点から説明します。

私は、中小企業の規模感をうまく活かした人事ポリシーに成功要因があると感じています。その人事ポリシーは以下のようなものでした。

- 信用し合うこと

- 親心(高い包容力)で対応すること

- 従業員が働き続けたいと思えるようにすること

これらの人事ポリシーを見ると、心で対話する温かい社風だと感じませんか?

この企業はとてもアットホームな社風です。その社風がこの人事ポリシーに明確に表現されています。

そして、この人事ポリシーから定められる人事制度がさらなる成功を生む結果となりました。

成功要因②採用

私は、社長が採用面接を行う場に参加し隣で見させてもらいました。

そして、その採用面接で特徴的だと感じたことがありました。

- 相手のやる気を買う

- 素直に相手の言葉を信用する

- 相手が不幸にならなければ採用する

通常、面接時には求職者は事前にある程度話す内容を考えているので、あまりばつの悪いことはいいません。だから、面接の際、相手の話す内容に少しばかりの疑いの念を抱いたり、詮索を入れたくなる気持ちが生まれます。初対面の相手ですから、すぐに信用しろと言われても難しいものです。

しかし、社長はとても素直でした。

相手に経験があればその能力を信用し、企業に対する想いや頑張りたいという想いに喜び、そして、応えたいと感じ採用していました。

もちろん入社した場合に明らかに不幸になると思われる人材は、採用には至りません。ただ、その場合も現場の厳しさを説明し、相手がその決断に納得でき同意の上での不採用としていました。

その根本には親心(高い包容力)があり、まずは採用という形で相手を受け入れ、その上で育成し活躍してほしいという想いがあるのだと感じました。簡単なように思えて難しいことです。

成功要因③配置

相手のやる気を買うのですが、配置においては素直に希望を受け入れていませんでした。

その理由は成長できるレールに乗せてあげるたい、というこれも親心からでした。

建設現場といっても様々です。どのような工事内容なのか、その規模はどうか、どこの建設会社が元請けなのか、どのような人物が施工担当者なのか、などで現場でのふるまいは変わります。

それによっては、いくら経験があるからといっても辛い思いをさせる可能性があるのです。

だからこそ、今回のケースでは成長できるレールに乗せてあげることが成功要因なのだと言えます。

成功要因④評価と報酬

評価制度と報酬制度は、今回の採用にあたり大きく改変した部分でした。改変にあたり、以下の点を重要視しました。

- 親心のあるものとする

- 透明化され公平なものとする

- 説明可能な(根拠が明確な)ものとする

- 報酬を出せる時は気前よく出す

これらを重視した結果、作成した評価制度です。

| 基本給 | 年功序列に基づいた給与設計 |

| 職能給 | 能力に応じた給与設計 能力をステージに分け、定量と定性により評価 |

| 各種手当 | 皆勤手当、資格手当、家族手当など |

| 臨時報酬 | 夏・冬の2回ボーナスと好決算期の決算賞与 |

年功序列は一昔前の風習のように感じられる方も多いでしょう。しかし、この基本給や家族手当などは親心の現れです。多くの従業員はその年齢とともに生活ステージは変化し、それに伴う出費も増加していきます。

また、能力のある人材に対してはその成果(貢献)に見合った報酬で迎え入れ、個人の能力差に対して公平な制度としてあります。現場仕事は定量的に表現できない要素が多くあります。だからこそ、定量だけでなく定性的な要素も採用しました。

そして、報酬は景気や貢献に応じたものとしました。ここまでは一般的なのですが、成功要因といえるものとして、支給する時期があげられます。この時期設定に社長の心意気がありました。現場ではボーナスの話になることが多いようです。その時に従業員が他の企業の職人に対して(ひそかに)胸を張れるようにしたい、という社長の想いがあり、その想いを反映させた支給時期となりました。他の職人は既にボーナスが入っているのに自分だけは入っていない、と思わせない、そして、自分はもっと多くもらっている、と思えるようにしてたいのです。

このような親心と公平性と透明性が成功要因だと言えます。

成功要因⑤育成

電気工事での育成は、技術と職種に大きく分けることができます。

技術には玉掛け作業や高圧作業など様々な現場資格があります。これらは講習や教育を受けることで資格を獲得でき、現場での作業の幅を広げることができます。もちろん、作業の精巧さなどもこの技術に入ります。いわゆるスキルです。

職種には、施工作業者(職人)、施工担当者(番頭)など現場役割上の違いがあります。現場での職人経験が豊富でマネジメント能力が高ければ良い番頭になれる、というような具合です。

これら育成においての成功要因です。

- 技術においては平等に機会を提供する

- 職種においては能力に応じて機会を提供する

- 希望は歓迎し積極的に応える

成長機会を提供するところにも親心が表れています。

しかしながら、中には与えるばかりでは受け身になってしまわないか、と感じる方もいるでしょう。私は、成長し能力が向上すれば自ずと積極的になると考えてます。ただ、受け身だから声を上げない/積極的だから声を上げる、能力がないから声を上げない/能力があるから声を上げる、このような議論に答えはありません。

このようなことを考えるよりも、まず従業員に成長機会を提供することが大切なのです。まさに子に成長して欲しい、幸せになってほしいと考える親の心のようなものです。

成功要因⑥退職

退職制度では、退職金や定年退職後再雇用などの制度を設けています。

冒頭に説明したように、近年職人業界の人材は高齢化してきています。しかし、これは裏を返すと高齢になっても職人や番頭として働き続けたい、という人材が多く存在することも意味しています。

それに応えるため、定年退職後の再雇用を設けています。しかし、体力的な問題も当然のことながら避けられません。

そのため、体力仕事ではない積算見積や取引先や協力業者との対応など、現場経験を活かすことのできる仕事で迎えています。また、年輩の職人にはマッスルスーツを提供するなど、少しでも体への負担を軽減させる策も講じています。

温かな想いのある人事

以上、人材難を脱した電気工事会社の成功要因を分析しました。

そこからは、社長の従業員に対する温かな想いを感じ取ることができます。

- 従業員を信じる想い

- 従業員のやる気を買う想い

- 従業員に幸せになってもらいたい想い

このように並べると、ごくありふれたものなのですが、それを制度という形で具現化し、体現することができる経営者は限られます。

これらを体現するためには、従業員の失敗や成長速度に対する大きな包容力が無ければ難しいのでしょう。

しかし、人事の在り方は企業や従業員、そして、経営者の数だけ多様に存在します。

それが経営の面白さでもあり、難しさでもあります。

今回のdジャーナルを人事の成功例のうち、『温かな想いのある人事』の成功事例として認識いただければ幸いです。

変化に挑むパートナーdarwin