これは

半世紀以上続く中小企業が

滅亡危機にある中で存続に挑戦した

事例

先の紹介となるが、この事例の後日談は以下のdジャーナルにて。是非、合わせて読んで頂きたい。

企業概要

業 種 : 電気工事

創 業 : 1952年

資本金 : 1000万円

従業員 : 20名

売 上 : 3億5000万円

はじまり

腕の立つ職人が退職してしまって・・・、

上手く職人を採用するにはどうしたらええの?

この挑戦は、社長からのこんな相談から始まった。

この企業は20名という少人数の工事会社でありながら、3億5000万円の売上を上げることができていた。その大きな要因は、まさに職人の手腕にあった。確かな施工技術と豊富な作業経験を持ち、施工管理者として協力会社をまとめ現場をリードできる人材がいたからこその売上であった。

しかし、それら腕の立つ職人を失ってしまった。半分以上の職人を失ってしまった。その損失は深刻な問題であった。施工管理者は、施工管理技士という資格があるため、資格さえあれば理論上は施工管理者として職に就くことができる。しかし、施工管理と施工技術は別物だ。施工経験も当然ながら別物だ。施工技術があり経験もある施工管理者はそう簡単に育成できず獲得することもできなかったのだ。

はじめのアドバイス

この時すでに社長は、同業の社長から職人採用について情報収集をしていた。その結果、ハローワークの利用や専門高校への訪問、求人広告の検討を進めていた。

私はこのタイミングで社長から顧問サービスを締結いただき、顧問として社長の支援にあたることになった。

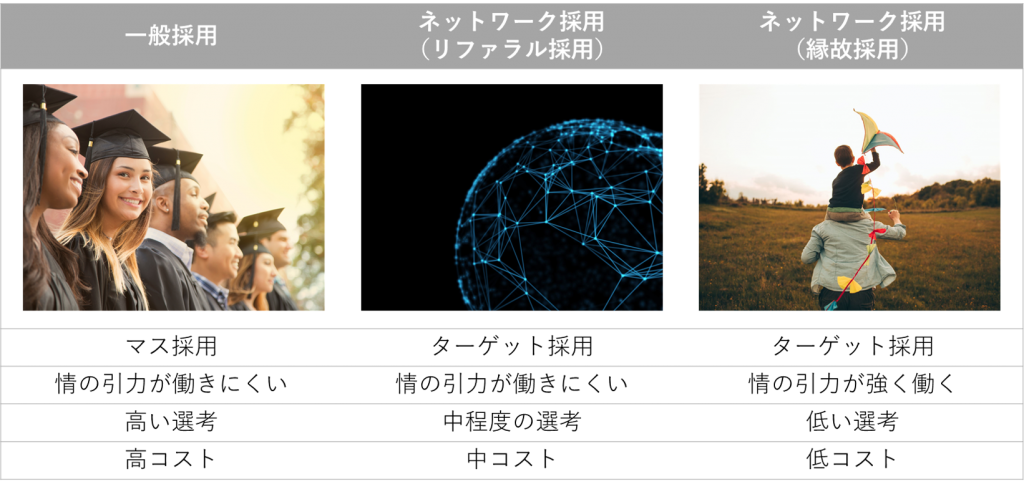

この採用課題について、私はまず次のことをお伝えした。採用には大きく分けて一般採用とネットワーク採用があること。一般採用は、求職市場に募集をかけて人材を獲得する採用方法。ネットワーク採用は、人と人のつながり(人脈)を利用した採用方法。

ネットワーク採用は、さらに縁故採用とリファラル採用に分かれる。縁故採用は日本古来から馴染みがあり、兄弟や親族など血のつながりを利用した採用方法だ。紹介者が経営幹部であれば、両者の採用メリットが大きいため、紹介者は経営幹部であることが多い。リファラル採用は、企業内の人材の交友関係など人のつながりを利用した採用方法だ。

この一般採用とネットワーク採用を同時進行で進めることをはじめにアドバイスした。一般採用の場合、どうしても求人サイトや仲介業者との契約から募集、応募、選考と人材獲得が中長期的になる。また、求人市場には競合他社も多く参入しているため、企業のブランドや魅力が重要となる。そして、ブランド力に自信のない企業は募集要項の条件を高めることを強いられる。

反対に、ネットワーク採用の場合は、身近に求職者がいれば短期決戦になることが多い。また、人となりを理解しているため、入社後も企業になじみやすく業務を円滑に進めることができる。ただ、求める人材を見つけ出すことは難しい。この点、一般採用であれば、ある人材カテゴリーに特化した業者があるので、畑違いな人材を獲得することはない。

一般採用とネットワーク採用の平行求人

早速、社長は一般採用とネットワーク採用の平行求人に取り組んだ。採用に取り組むにあたり、ホームページに人材採用を強化したことをブログで更新した。すると、いくつかの求人企業から営業の電話が入るようになった。そこから一般採用をスタートさせた。

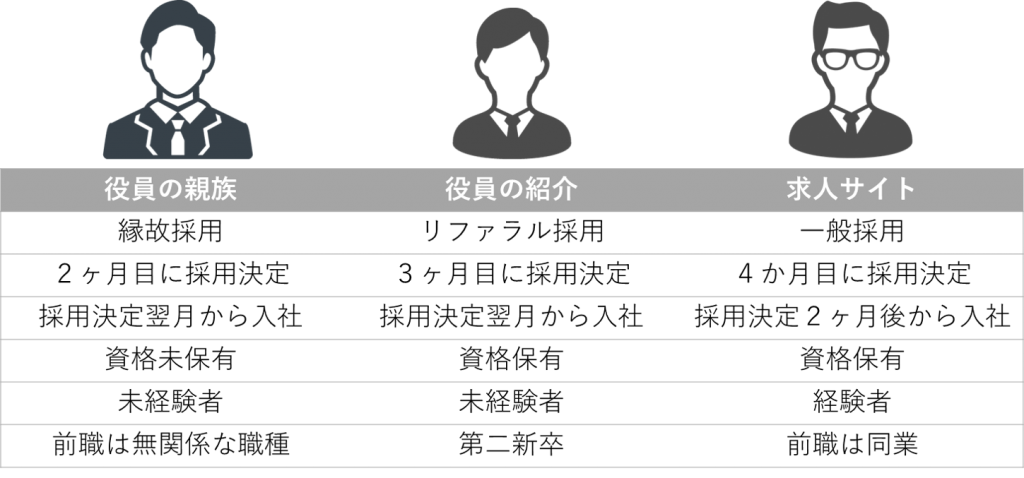

募集をかけていたハローワークでは職人の獲得は難かしいため、電気工事士の採用を専門としている「工事士.com」と「マイナビ」に求人掲載を出した。また、ネットワーク採用では役員へ目ぼしい人材を探すように声をかけた。

そして、取り組んだ一般採用とネットワーク採用の平行求人の成果は、2ヶ月目から続々と現れた。

ネットワーク採用の成果

2ヶ月目に役員の親族(30代)が会社の危機ということで、会社への入社を決意した。未経験ではあるが、親族であるため早期に退職することはない。長期的視野で育成でき、また信頼もできる。まさに、縁故採用のメリットを大きく得られた採用であった。

3ヶ月目には役員の紹介で資格保有者の未経験者(20代)の入社が決まった。彼は成長が見込める人材で、役員だからこその人選眼が功を奏した考えられる。こういった人材に早期接触できたことは、リファラル採用ならではである。求職側としても求人条件に納得さえできれば、転職活動を行う労力は必要ないので、双方のメリットとなった。

一般採用の成果

続く4ヶ月目には求人サイトへの応募があり、十年以上の経験を持つ経験者(30代)を獲得することができた。実際、彼の入社に至る前に、複数名から応募はあったが条件に合った人材はいなかった。まさに求人は出会い、というような良い人材を獲得することができた。これが一般採用の良い点だ。

このように、比較的早期に成果を得ることができた。これは私の個人的な感想だが、この企業の経営幹部は皆、従業員を家族のように接する情と器の広さがあると感じる。この企業は家族経営ではあるが、その情や器は家族経営かどうかに関係なく、その人のパーソナリティによるものだとも感じる。この特徴を押し出し求人したことももちろんだが、応募人材がこの特徴に触れその情と器を実感できたからこそ、良い人材の早期に獲得につながったのだろう。

これらはじめの成果により、社長の不安は少し和らいだであろう。しかし、職人と施工管理者の数はまだ十分ではなかった。そのため、一般採用では求人条件を変更し、引き続き採用活動を継続することにした。

もちろん求人を効果的に進めるために、そして何よりも再び大切な従業員を失わないために、人事制度の見直しも図った。この見直しの内容については、コメント等で要望が多ければスピンオフ事例としてまた紹介したい。

職人損失で失われた機能

一般採用とネットワーク採用の平行求人により最低数の職人は確保できたのだが、まだまだ職人損失による穴をカバーすることはできていなかった。

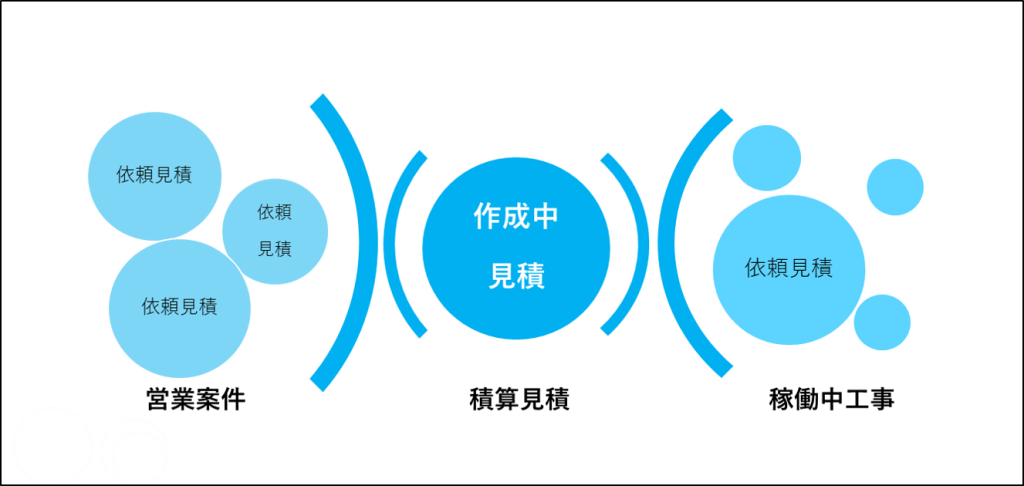

失った人材は、現場作業と施工管理だけでなく積算見積も担当していた。この積算見積はただ商品をマスタから選択し作成するのではなく、設計図を確認し必要となる作業と人員、必要となる付属/支持材料など現場での作業をイメージできなければ作成できないのだ。まさに経験が必要となる上、大きな工事になると終日作業をしても作成に1週間以上は要する。

この積算見積作成の機能を損失したことは、事業上大きな損失であった。そう簡単に採用することができない上、職人は常に現場で作業しているため積算見積の覚えてもらい作成してもらう余裕もなかった。そして、何より積算見積の機能が働かなければ、現場案件を獲得することも出来ない。

幸いにも1名積算見積を作成できる人材が残ったが、定年退職後再雇用した社員で体力的にも業務負担をかけることは避けたかった。しかし、営業段階ではいくつもの案件を同時に営業するため、複数の見積もりが発生する。加えて、稼働中の工事においても増減見積など大小様々な見積もりも発生する。積算見積業務が過負荷な状態で機能がパンクすることが目に見えていた。

短期的な機能補填と中長期的な人材採用

そこで、私と社長は次のようなやり取りをした。

社長、求人内容で積算見積を作成できる人には、面接確約など優待しませんか。

そうやな、そうしよう。

あと、社員の中でも見積作成に興味あるやつがおるか確認してみるわ。

ですね。

では、私の方で求人内容を修正して、求人の担当者に連絡しておきます。

ただ社長、現状のままでは積算見積の業務過負荷な状況は変わらないので、私が積算見積の代行することはいかがでしょうか。

積算見積出来るか?

やるしかないと感じてますので、出来るようにします!

そのために、サポートをお願いしたいです。

おし、わかった!

そしたら、今の担当者に教えるように言っとくわ!

いつから時間とれる?

ありがとうございます!明日から動けます!

あと、人材が確保できた時に備えて、見積マニュアルも作成しておきます。

それは助かる!

よっしゃ、この窮地を一緒に乗り切ろか!

こうして、積算見積を担う人材を確保できるまでの間、経営秘書として支援していた私が業務を代行することで、一時的な業務過負荷な状態を解消することに決まった。そして、業務を把握し代行する中でマニュアルを作成することで、人材が確保できた時に円滑に業務になじめるようにした。

業務代行による積算見積

業務を代行するため業務の把握と見積システムの理解から始めた。確かに設計図を基に現場を理解できていなければ完成できないものであった。ただ、全く手の打ちようが無いわけではなかった。そこで、darwinの業務代行のメソッド適応することで、3日目にしてようやく見積もりが作成できる状態になった。もちろん設計図の見方などはマスターできていなかったが、その都度担当者から教えてもらいマニュアル化していった。

これにより、営業段階にある工事案件の見積依頼から稼働中の工事で発生する見積依頼に至るまで、担当者との二人三脚で見積もり作成にあたった。こうして、見積業務の過負荷な状態が解消され、積算見積の機能を復活させることができた。

業務代行がもたらしたもう一つの経営効果

実は、今回の業務代行とマニュアル作成は一時的な機能補填に加えて、もう一つ経営上の大きな効果を見込んでいた。

それは、持続可能性の向上だ。

前述したように、人材を失い、残った積算見積の担当者は定年退職後再雇用した人材だった。その人材が重要な積算見積を一手に引き受けていたのだ。経営上のリスクは非常に大きかった。この人材が何かしらの理由で働くことが難しくなることやパフォーマンスが低下することの可能性はゼロではなく、むしろ大きいともいえた。

事業上重要な業務プロセスにおいて、代替や補填、増員、業務習得ができる状態にしておくことは、企業の持続可能性を高める上でとても重要なことになる。まさに、今回の事例企業にとってはこれが存続を左右した意思決定となったと言っても過言ではなかった。

終わらない挑戦

人材戦略、財務安定化、組織体制の改善など今回の事例企業が取り組まなければならない課題は残されている。存続するためには挑戦し続けていかなければならない。

私は常に社長とコンタクトが取れるようにしている。相談事や気になること、相談に至らないまでのことまで、何かふと思ったことがあれば、何でもいいのでメッセージを送ってもらうようにしている。メッセージのやり取りで解消できることもあれば、外部の力が必要になることもある。こうして、小さな変化から大きな変化まで、現状を変えようとするその挑戦を支え続けていきたい。

社長とともに危機を乗り越え築かれた関係性はこれからも続く!

変化に挑むパートナーdarwin