進化するセミナー

ディスカッション形式で進める大人気のdarwinのセミナー/研修をdジャーナルでも疑似的に学べるように記事にしたものです。実際のディスカッションをベースに仮想の参加者間でディスカッションを繰り広げ、セミナーを疑似体験することで思考をブレイクスルーできます。

なお、登場する企業は実在する企業ですが、偽名を扱いケースも簡略化してあります。

振り返り

今回は全3回に及ぶ進化するセミナーの最後の締めくくりです。最後のディスカッションに入る前に、これまでに議論してきた内容を先に振り返っておきます。

営業担当者視点のケース①

ケース①では、参加者に馴染みのあるテーマを扱ったため、いくつかの論点が出ました。

論点①「行動と心理」

営業担当者が目標達成などのプレッシャーを受けると、同じ行動であっても心理状況が変わる、というものです。ある行動が、顧客のため<自分の成績のためとなってしまうことがディスカッションから見えました。

論点②「公平性と倫理観」

商談の場では、営業担当者と顧客の間で情報の非対称性が生じます。その差を埋めるために、営業担当者はどの情報を開示するか吟味するのですが、公平かつ倫理的な開示がかえって契約に結び付かない場合があります。この時に、営業担当者は不公平にすべきか倫理観に逆らうか、と葛藤することがディスカッションから見えました。

論点③「結果と評価」

論点①と論点②で営業担当者は葛藤し行動し何かしらの結果を出します。そして企業は評価するのですが、営業担当者が真に葛藤する心理に対しては評価されません。経営と営業の乖離が色濃く見えた部分でした。

顧客視点のケース②

ケース②では、顧客視点のケースを扱いディスカッションしたのですが、気付くと営業目線の思考が混在していることに参加者は気付かされました。そこから1つの論点が見えました。

論点④「顧客の状況により営業の目的やプロセスを変えるべきか」

顧客の状況の状況によってある営業活動の目的を変えることは馴染みやすいです。しかし、プロセスも変えるべきではないか、という論点が出てきました。企業は営業水準を一定レベル高めるため、生産性を上げるため、営業プロセスを構築しマネジメントするのですが、そのプロセスが本当に顧客思考なのか、という疑問につながる論点でもありました。

ケース『経営と営業の乖離③』

それでは、今回のケースに取り掛かっていきましょう。

ディスカッション

今回はテレワーク推進により営業をリモート化する企業が題材となっています。マネージャー向けのワークショップであれば、営業組織や評価、マネジメントについてディスカッションをしていくのですがが、今回は担当者向けとしています。そのため、営業担当者の視点から経営と営業の乖離に迫っていきましょう。

顧客思考の強み

佐藤マネージャーは悩んでいるようです。

では、プラテクノの営業の強みは何と考えますか?

定期訪問による顧客との関係構築力です。

白川さんの関係構築力ともう一つ情報収集力です。

定期的に訪問するだけでは関係は構築されません。

情報収集し提案できるから関係が構築されると思います。

私も同じ考えです。

情報収集力と関係構築力、強いて加えるなら提案力です。

強みについて皆さん同じ考えですね。

では、関係構築についてもう少し考えてみましょう。

前回のセミナーを活かして顧客思考で考えてみましょう。

顧客からすると、関係が構築されている、とはどういう状態ですか?

信頼できる状態だと思います。

どうであれば信頼できるのですか?

営業担当者が本当に自社の役に立つ情報を提供してくれたり、

提案してくれたりすることです。

この「本当に」というのが重要で、会社で拡散するように言われた情報を

なりふり構わず提供していては信頼につながらないと思います。

うん、そうですね。

自社のことは顧客が一番知っているので、

合う情報や合わない提案はすぐにわかりますね。

他にはどうでしょう?

知り合いから聞く企業評判も信頼に関わると思います。

口コミで取引先が広がることを考えるとわかりやすいです。

商材、価格、担当者の対応、サポート等の良し悪しなど、

知り合いの評判を信用する方はいます。

信頼できる知人が信頼している企業は信頼できる、

ということですか。

なるほど、少し整理しましょう。

プラテクノの営業の強みについて聞くと、関係構築力と情報収集力という意見でまとまっていきました。しかし、進化するセミナー【2/3】で学んだようにその強みを顧客思考で考えることを心掛けディスカッションをしました。

すると、顧客に信頼してもらえることが本当の強みだということが見えてきた。

つまり、これまで考えていた強みというものが、自社都合であり営業都合の強みだったということがわかりました。

では、その信頼をどのように得るかを考えると、顧客に合わせた個別営業や第三者からの評判の良さ、という意見がでてきました。

これは、プラテクノの佐藤マネージャーが新しい営業スタイルを考えるときに、営業思考で考えてしまうのか、それとも顧客思考に変換して考えられるのかで、結果が大きく変わってきそうです。

では、議論をいよいよリモート営業に移していきましょう。

プラテクノはどのようなリモート営業スタイルを構築すればよいでしょう?

また、どのような評価であれば、

営業担当者が葛藤なく真に顧客思考な営業が実現できると思いますか?

定期訪問が難しいのであれば、

メルマガやWebセミナーなど定期的な情報提供の場を設ければよいと思います。

いや、それだと営業都合のままだと思うんです。

顧客が今何に困っているのかを把握したいし、

その何かに適した情報を提供したい。

でも、リモートでどうやって把握できるんですか?

それは、一度Web会議の場を設けて、

素直に聞けばよいと思うんです。

「これまでのように立ち寄りできないので、

今の状況を教えて下さい!

必ず役に立つ情報をお渡しますので!」と。

また、その一回で必要な情報を聞くことができるか、

というヒアリングの質が評価にも繋がれば、

営業担当者は顧客のためにも自分のためにも

頑張れると思います。

確かにそうかもしれませんね。

ただ、ヒアリングしてその後にどう提案機会をもらうかも重要です。

参加者の熱いディスカッションは続く・・・。

まとめ

参加者の熱いディスカッションを引き続き追っていきたいところだが、今回の進化するセミナーではここでまとめに入ることにします。

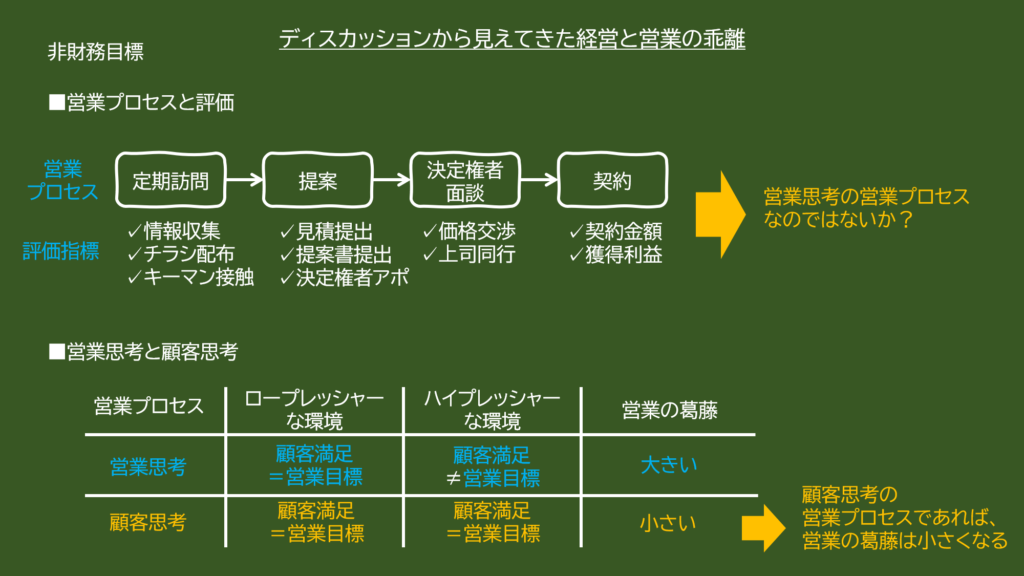

企業が考える強みや営業成績を上げるための営業プロセスや評価指標が営業思考(営業目線)に陥っている場合、経営と営業の乖離が起こりやすいということが見えてきました。

具体的には、営業思考な営業プロセスと評価指標であるため、営業担当者が目標達成の強いプレッシャーを受け、顧客満足ではなく営利目的な営業活動に陥りやすくなということです。それにより、顧客満足を掲げる企業方針や顧客に貢献したい営業のモチベーションと、実際の営業活動とが乖離していくという原理です。

では、どうすれば経営と営業の乖離を無くすことができるのでしょうか。

それは、

営業プロセスや評価指標を顧客思考に変換する、というものです。

しかしながらそう簡単な話ではなく、

顧客目線で考えているつもりが営業目線であったように、営業の立場から顧客思考で考えることは非常に難しいということも、参加者のディスカッションから明白となりました。

今回至った1つの結論はとてもシンプルなものでした。

しかしながら、経営と営業の乖離に悩む企業は無くなりません。

この事実からも、営業思考から顧客思考の変換が難しいということうかがえます。

ただ、

この結論はあくまでも今回の進化するセミナーにおいて垣間見えてきた結論に過ぎず、この結論が全てではありません。

実際にワークショップでは、さらに広く深くディスカッションを白熱させていきます。参加者の思考はより洗練され、更なる原因を、そして、自社特有の原因を見出し、経営と営業の乖離を埋める戦いに挑むことができます。

ではこれにて、全3回にわたる進化するセミナーの幕を閉じましょう。

変化に挑むパートナーdarwin