このdジャーナルは、國分功一郎さん著書の『中動態の世界 意思と責任の考古学』(医学書院)を読み、この概念を広めたい一心で記事にしました。ビジネスの世界に、する/されるの能動態/受動態だけでなく、中動態の概念を意識することで、良い変化が生まれることを期待しています。

中動態とは

ビジネスの場において「する/される」の対比、つまり、「能動/受動」の対比は一般的であり、広く用いられています。また、能動的な態度や行動にはプラスのイメージを抱きやすく、受動的なものにはマイナスのイメージを抱きやすいです。

この概念に大きな変化を起こしたい。

この概念に知らず内に縛られ限定されている思考から解き放たれることで、ビジネスの可能性が広がることを期待しています。

導入として、自身に問いかけて欲しいことがあります。

あなたは普段生活する中で、「する」わけでもなく、「される」わけでもない、状態に陥ったことはありませんか?

私には頻繁にあります。

家でニュースやドキュメント、映画などを観ている時にその状態に陥ります。歴史映画で国王が民を奮い立たせようと檄を飛ばしているシーンで、ふとその映画から意識が離れリーダーとしての在り方を考えてる自分に気付きます。ふと我に戻ると、その間の映画の内容は頭に入っていないことに気付き、観逃がした悔しい気持ちとともに映画の続きに没入します。

こういった経験は、あなたにもきっとあります。

ここでもう一つの質問です。

このような状態は、能動態ですか?受動態ですか?

主語は自分。

しかし、そこに意識的なものはないので能動態とは言えない。

しかし、誰かに強いられたわけでもないので受動態とも言えない。

では、何・・・?

この状態が、『中動態』なのです。

「する」「される」のように表現するならば、中動態は「している」と表現できます。気付けば、あるいは、無意識に行っている行為や状態、それが中動態です。少し難解な表現ですが、「ある行為や状態が、その人の意思に基づくものとは断定できないが、その人の人となりに少なからず基づいている」時、それは「中動態」といえるのです。

中動態は、他にも多く存在します。

例えば、「歩いている」状態です。

歩く時に、歩こうと意識をして歩いている人はおそらくいません。目的地に向かう意思から自ずと足が左右交互に動き、手や体がバランスをとりながら歩いています。私たちは何気もなく歩くことができているのに対し、ロボットの二足歩行の実現が容易いではなかったことからも、歩くという動作の高度さを物語っています。しかし、この複雑な動作を私たちは友達と会話しながら、別のことに意識を向けながら行うことができているのです。

他には、「家の鍵を閉める」行為です。

この行為が能動か受動か、と問われると、少し判断が難しい部分があります。なぜなら、自ら鍵を閉めようとして閉めている反面、留守中に見知らぬ誰かに侵入される危機感で鍵を閉めさせられているとも捉えることができます。しかし、大抵はそんなことは考えず、自然な動作として閉めています。

このように、ごく当たり前のように対比されている「する/される」の関係では表すことのできない行為や状態が世の中には多く存在します。

それにも関わらずビジネスの場においては、その「する/される」の対比が多用されています。非常に盲目的だとは思いませんか。

完全な能動社員は存在するのか?

少しビジネスの世界へ舵を切っていきます。

新たな「する/される/している」の観点からモチベーションについて考えていきます。

従業員が次のような状態である時、モチベーションが低いと感じます。

- 上司からの指示を待っている

- 会社の文句を言っている

- 目標達成意欲が低い

- 活気が見られない

- 言うことを聞かない など

そして、これらの状態を問題視した企業では、研修による人材育成や人事制度の見直し、内部交流を活性化させる仕組みの構築など様々な対策を打ちます。そこでは、「従業員の能動性」が一つの軸となります。つまり、次のような人物像を目標に掲げ、求めます。

- 自発的に考え行動できる

- 仕事にやりがいを持つ

- 目標達成意欲が高い

- 活気ある行動

- 会社の方針に沿った行動ができる など

こうした取り組みや人物像を掲げることに、異論は全くありません。むしろ、実現できる企業は素晴らしい企業だと感じる上に、業績が上がるとも感じます。

しかし内心では、このような完全な能動人間など存在しない、と考えたことはありませんか。

「いや、そんなことはない。私の優秀な部下の中にはこのような人材は存在する。」と反論できる部下想いな上司がいたならば、問いかけたいです。

現実的なところ、その人物が能動的に『見える』かどうかで判断していないですか?

「部下が腹の内で何を考えようが、態度や行動で示すことが重要なのだ。それが目に見える成果というものだ。」と次は反論されそうです。

では、そんな真面目で働き者だと思っていた部下が急に転職したり、休みがちになってしまった経験はありませんか?

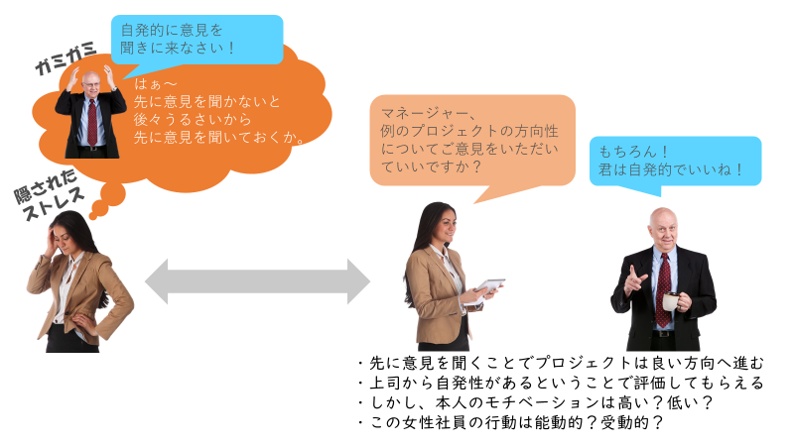

私たちの行動の原動力は内なる意思や(無)意識、つまり、心から促されます。その人の内面にフォーカスを充て管理することがヒューマンリソースマネジメントです。次の図を見てください。

女性社員が上司からの(いつもの)ガミガミから逃れるため、能動的に行動しました。しかし、女性社員のモチベーションは高いとはいえません。なぜなら、上司のガミガミマネジメントによってもたらされた受動的な行動でもあるからです。

行動指針や求める人物像も実は根本的には同じことなのです。

行動指針や求める人物像が書いてある事実、これまでに指導された事実がある時点で、これらの働きかけにより受動的に行動している可能性を誰も否定できないのです。

しかしながら、逆を言うと働きかけはあるものの決断を下し行動するのもまた本人です。

行動しないという選択肢もありますが、どの行為を選択しようともその選択は本人の意思であるため、能動的に行動している可能性も誰も否定できないのです。

私たちは受動と能動の狭間に存在する

要するに、従業員の行動は能動と受動の狭間に存在しているということです。

例えば、お客様満足に貢献できるという理由から営業が好き、という社員を思い浮かべてください。

ある月、この社員の営業成績が目標に達成していないとします。月末が近づくにつれ目標達成のプレッシャーが大きくなります。ある時、この社員は、顧客満足のためではなく売上を上げるために営業をしている自分に気付きます。

この社員は、営業が好きなので能動的に営業をしています。しかし、営業担当である以上、そこには営業目標が存在します。つまり、この社員の営業が好きだという言葉を厳密に解釈すると、営業目標達成という使命を受動的に受けて営業をしているが、営業が好きなので能動的に営業をしている割合の方が高い、と考えられます。そして、目標達成のプレッシャーが大きくなると、営業の受動的な要素が大きくなるのです。

ここで最も重要なポイントは、

能動と受動の割合は変えることができる、

ということです。

能動的な方向へ意思を引っ張る

私たちは能動と受動の狭間に存在しています。

では、私たちが中動的に行動している時はどのような状態なのでしょうか。

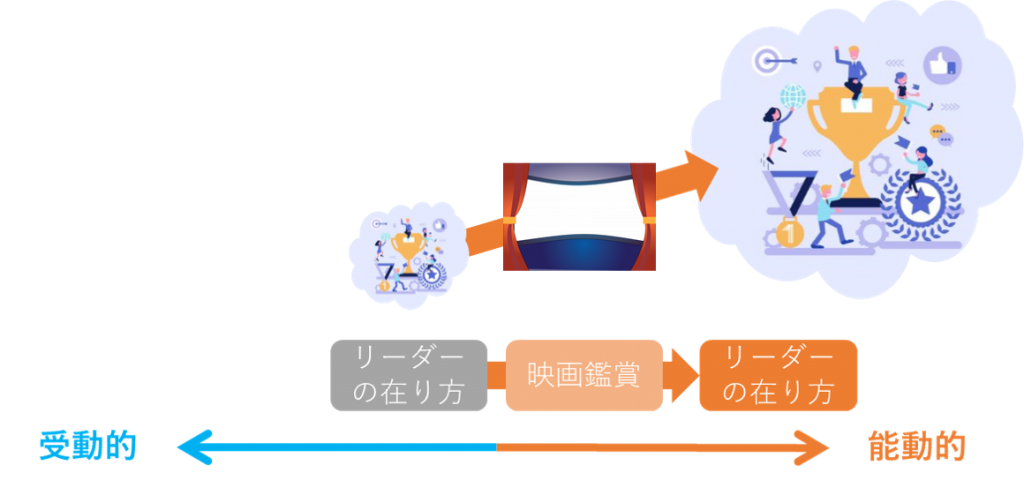

前述した私の映画鑑賞(中動態の経験)の話でもう一度考えています。

私は歴史映画で国王が民を奮い立たせようと檄を飛ばしているシーンを観た時、ふとその映画から意識が離れリーダーとしての在り方を考えてることに気付きました。

ここで、なぜリーダーの在り方を考えたのでしょうか。

それは、私がもともとリーダーの在り方について興味があったからです。

しかし、考える材料を揃えたり、考える時間を用意することが億劫で考えずにいました。

そんなある日、私は時間があったので映画鑑賞をしました。このことから、映画を鑑賞することとリーダーとしての在り方を考えることを比較すると、前者には能動的で後者には受動的であったといえます。

しかし、国王が民を振るい立たせようと檄を飛ばしたシーンを観た瞬間、無意識に割合が変わりリーダーとしての在り方を考えることに能動的になっていたのです。まさに、受動的な意思が能動的な意思へと引き上げられた瞬間なのです。

要するに、中動的な行為や状態は、無意識にある意思が能動的な方向へグッと引っ張られた時に生じるということです。

従業員のモチベーションが上がる中動態

この中動態を利用することで、従業員のモチベーションが上がる環境を作り上げることができます。

ここまでの話をまとめると、次のような環境は必要です。

・強制させることではない

・従業員の目に見える行為や状態に能動性を求めてはいけない

・従業員の内なる意思、(無)意識、心に注目しなければならない

グーグルの20%の時間

グーグルのエンジニアは、勤務時間の20%(週1日)を何でも好きなことに取り組むように勧められています。そして、それによりGmailなど様々な新サービスが考案されてたことは有名な話です。

ただ、20%の自由時間には裏には自発的な行動を促す仕組みが整えられているのです。

下記はその一部です。

- 官僚主義の回避

- 不要な方針や指針の撲滅

- 高いレベルの個人責任

- 報奨金

- 楽しい職場環境 など

中動態を引き出す状況

グーグルの例から従業員が20%の自由時間の中で置かれている状況を考えてみます。

まず、従業員は会社やマネージャーからイノベーション(のための行動)を強いられた環境にはありません。確かに、私が映画鑑賞している時もリーダーの在り方を考えることを誰かに強いられたわけではありません。

また、イノベーションのための行動をとるべきだ、という指針もありません。この指針が無いことはポイントです。指針はそうあるべきだと心に訴えかけてくるからです。もちろん心だけでなく、その指針に沿わない行動をとった場合、会社や上司から指針に沿った指摘を受けます。その指針に能動的であれ、と。

しかし、私たちが能動態と受動態の狭間にいることを忘れてはなりません。

指針は、従業員を自発的に、能動的にあるべき人物像へ近づけるために企業では掲げられています。

しかし、従業員を受動的にあるべき人物像へと押し付ける反面性があることを忘れてはなりません。

次に、自由な個人裁量が認められている点です。

20%の自由時間が設けられている上に、高いレベルにまで個人責任を認められています。つまり、従業員が自由に選択できる選択肢の多いことを表します。確かに、私が映画鑑賞している時、その映画のことしか考えてはいけないような縛りはなくむしろ自由です。このような自由な環境であるからこそ、その人の本質な行動や行為が自ずと現れるのです。

自由だからこそ、その人の本質的な行動が自ずと促されるのです。

つまり、その人物がイノベーションを起こすことに少しも興味がなければイノベーションを起こさないですし、私がリーダーの在り方について興味が無ければそれについて考えることはないということです。

中動的な行為や行動はその人の本質、人となりに属するものなのです。

しかし、悲しい現実として会社が求める指針に対して何の興味も持たない従業員がいることは確かです。そういった人物は採用しない、というのも手ですが、採用時にはなかなか見抜けないことも多いです。このような場合は、何かしらで興味付けする必要あるということです。

それがグーグルの場合は報奨金です。この金銭的インセンティブについては肯定的な捉え方と否定的な捉え方があります。ただ、これはあくまでグーグルでのいち成功例です。お金に興味がある従業員に対して金銭的インセンティブにより行動指針へのモチベーションを持たせ、能動的な行動を促すことができたあくまで一例です。

企業によってそのドライバーは違います。その企業にあったドライバーを見出すことが重要です。

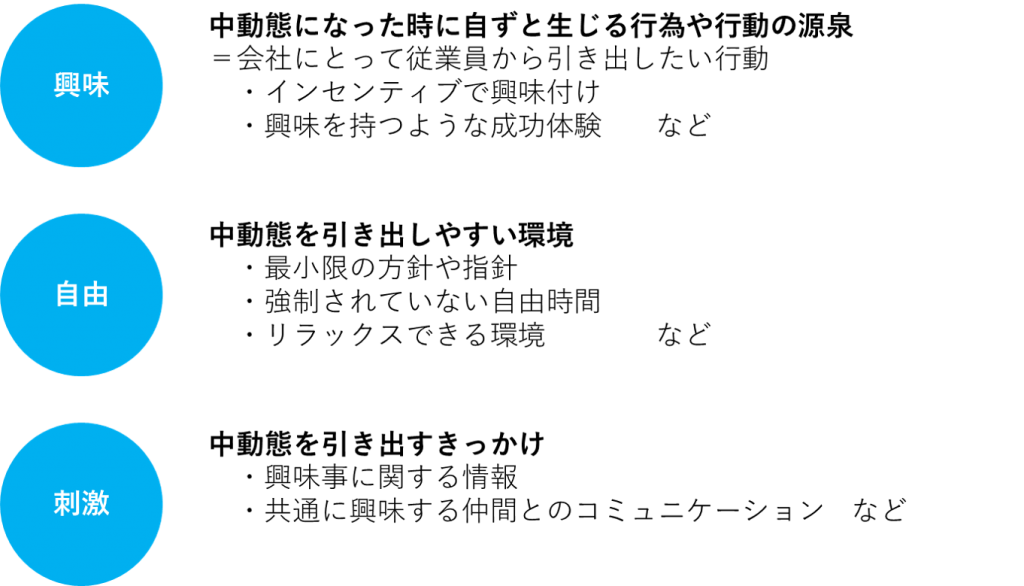

さて、ようやく中動態を引き出す状況が見えてきました。

従業員のモチベーションを上げる中動態は「興味」「自由(あるいは緩和)」「刺激」の3つがドライバーとなっています。この3つのドライバーを軸とした環境と仕組みが構築できれば、従業員は中動態へと導かれモチベーションが上がることを期待できます。

そして、中動態を引き出すための具体的な施策は、企業文化や組織構造、構成社員によって大いに柔軟に適応させていく必要があります。ある企業がグーグルの20%の自由時間の成功事例を取り入れたとしても、イノベーションを起こしたい人材が集まっていない限り、自由な社風でない限り効果を期待できないでしょう。

是非、このジャーナルをご覧いただいた経営者の方には、この中動態をヒントに従業員のモチベーション改善に取り組んでいただきたいです。あるいは、弊社と一緒に創り上げていきましょう。ワークショップや研修も企画しています。是非、お問い合わせください。

中動態は従業員のモチベーションに限らず、消費者の購買行動などビジネスの様々な場面にも適用できます。またの機会に実体験に基づく他のビジネスシーンでの記事も書きたいと思っています。

変化に挑むパートナーdarwin