この記事を書くことにした決め手は、知人から受けたある相談です。

「SFA(営業支援システム)って意味あるのかなぁ~?」

こう私に言ったのは、BtoB向け計量器メーカーに勤務する営業部長(以下、ベテラン部長)でした。

私は前職でSFAの導入や運用支援に多く関わっていたこともあり、あるネットワーク会後にベテラン部長は私に何気なく聞いてきました。

私は、「そう思っているということは改善の余地がありそうですね。」と軽く答えたのですが、これではせっかく相談してくれている気持ちに応えられていないと感じ、喫茶店に入り踏み込んで話を伺い解決の糸口を探すことにしました。

ベテラン部長の肝いりのSFA導入

SFA導入は反対意見を受けながも社内了承を獲得し実現したベテラン部長肝いりのプロジェクトでした。

主な目的はナレッジマネジメントによる営業強化と若手育成であり、SFA業者の協力もあって営業情報の入力はある程度充実し分析可能な状況にあるようです。

入力されている営業情報は若手営業が率先していて、おおよそA4紙1枚分ほどの内容が入力されていて、SFA業者が定期的に運用状況を確認しているそうなのですが、入力はできていますね、と言う程です。

それなのに、導入後1年を経過しても目立った成果が見られていない、というのです。

売上や契約数に目立った変化がなく、若手の営業担当者の成長も今まで同様の肌感覚であり、多少の差異は誤差の範囲内という見方です。

ベテラン部長は肝いり案件だったからこそ責任を強く感じ落胆した様子でした。

「う~ん、そうですね~、SFAあるあるかもしれないです。」

SFAはあくまでもシステムであり、一部反感をかうかもしれませんが過小評価すると便利なExcelのようなものです。

SFAで成果を上げている企業は、SFA導入以外の部分でもしっかり改革をしている企業なのです。

トータルで改革を考え、その一部としてSFAを導入する、ということです。

だからこそ、SFAの導入にはコンサルタントのような存在が重要となります。

というような話をしていると、「そもそも論かい!」と突っ込まれました。

「まだ間に合うので、ご安心を。」ということで、ようやく踏み込んでいくことにしました。

SFA導入の背景

深層にある問題を表層化するためSFA導入背景について教えてもらいました。

ナレッジマネジメントによる営業強化と若手育成が課題でしたが、若手営業担当の育ちが遅く、ベテラン営業の持つナレッジを若手へと共有できるようにし、若手もベテランのナレッジに容易に触れるようにすることで営業力の早期底上げを図りたかったとのことです。

これは競合の存在も多少なりともあるようですが、顧客から「あの若手は話していてもあまり話を理解していない」や「やっぱりベテランの誰誰さんが担当の方がよかった」と言われることがあり、問題意識を持った経緯がありました。

では、若手がどのレベルにまで成長することを目標としていたのでしょうか。

そもそも商材であるBtoB向け計量器はすべて個別対応の受注生産となり、顧客の生産過程や材料、工場のラインに応じて多様に組み合わせカスタマイズしたり個別開発したり、と深く広い知識と経験が必要のようです。

(個別開発が必要な場合は技術部案件となります。)

これを、ベテラン営業は顧客の心をぐいとつかみ、顧客の課題をぐいぐい拾い上げ提案を形にし、場合によっては社内の技術部と一緒に案件を進めることができるようです。

顧客があの担当者じゃないといやだ、と指定する方は皆ベテラン営業だそうです。

そして、このように顧客に近く課題解決力の高い営業が強みであり、会社も大きくなったというのです。

この手の営業には暗黙知が多く含まれており、ノウハウを吸収し顧客に課題に合わせて自在に活用できるようになるためには、形式的な教育はもちろんなのですが、上司との非公式なコミュニケーションや実経験がとても重要となってきます。

また、知識や経験だけでなく、顧客との信頼構築や問題把握力、プロジェクトマネジメント力など習って簡単に出来るものではないことは明白でした。

以前はベテランと若手が飲み会や残業中のオフィスでの会話でナレッジが共有されていたのですが、働き方改革による残業是正やコロナによる影響で、非公式でのコミュニケーションが減っていたようです。

また、若手は足で稼ごうと顧客先へ定期的に訪問していたのですが、コロナによる影響で有事の訪問以外は電話ですませるなど営業業務の在り方も変化したことが影響していることも多少なりともありました。

浮かび上がった問題は・・・

問題が浮かび上がってきました。

『営業の強みが高い属人性から生み出されていること』、これが問題だと考えられました。

この解決策として、SFAを導入し営業情報をシステム化=資産化するすることは誤りではありませんが、これでは不十分だったということです。

そもそも、『営業部が果たすべき機能が多すぎること』も同時に問題となっています。

おそらく顧客との接点=営業部という社内認識のもと、営業部は技術部との調整などバックヤードとの調整など多くの接点における対応が求められ機能/責任多過な状態となっていることも要因として考えられます。

このような状況は経済成長の時代に大きくなった企業には多く見られる問題です。

マーケティングや組織の考え方が十分に発展しいない時代のため、それらが企業組織に反映されていないということです。

新たな組織へと再編成する

ここからがアドバイスです。

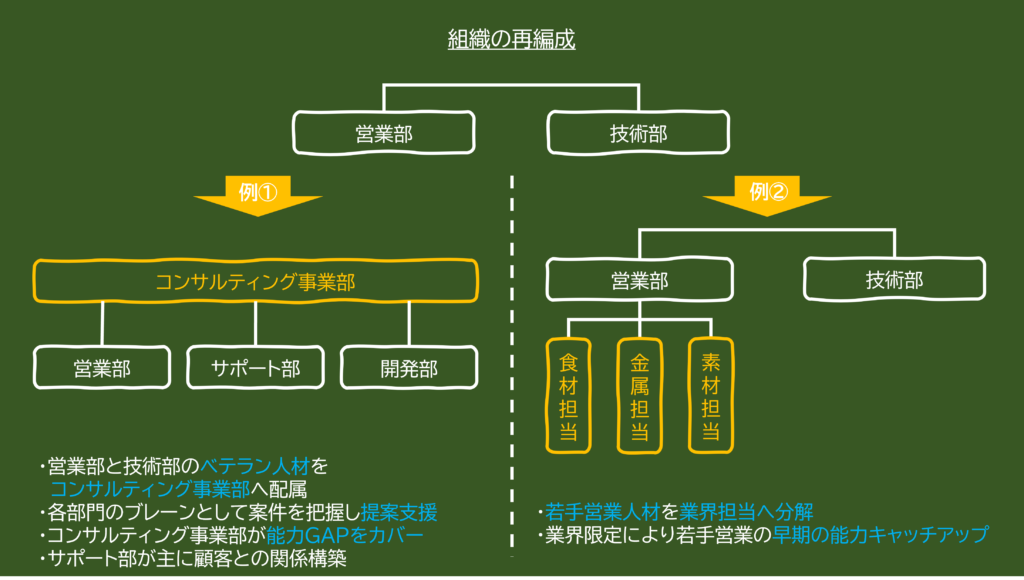

『新たな顧客コミュニケーションの考えの元、営業部と開発部の機能/責任を分散・融合し新しい組織体制を構築する』ことをアドバイスしました。

例を上げると、

現『営業部+技術部』→『コンサルティング事業部を設けその下層に営業部+サポート部+開発部』としたり、

現『営業部』→『営業部の下層に素材担当+金属担当+食材担当』と分割したりです。

営業部の顧客との関係構築の機能をサポート部へ、ヒアリングから提案までを営業部へ、技術要件は開発部へと分散させ、それぞれの部門が連携して組織的に顧客対応にあたります。

若手の能力不足に関しては、ベテラン営業から成るコンサルティング事業部が案件管理を行いサポートします。

高度な個別開発案件となればコンサルティング部が介入しプロジェクトを進める、という具合にです。

もう一つの例は、知人のベテラン部長の権限に及ぶ範囲内で無理の無い組織再編として、営業を業界別に分け少しでも吸収すべき範囲を減らし早期成長を促すものです。

「なるほど!ありがとう!」とベテラン部長の頭の中でもピンとくるものがあったようで、私も一安心でした。

「ただ、今のSFAはどうすればいいの?」と矢継ぎ早に聞かれました。

確かに肝いりだったからこそ気になるとことではあります。

「SFAはCRM的要素を強くして運用すればOKです。」と回答しました。

つまり、SFA=営業部のシステムという認識ではなく、顧客コミュニケーションを効果的に促すための全組織共有のシステムとして活用するということです。

SFA側の設定もそれほど難しくはなく、管理項目と権限やアカウントを調整すれば十分に対応ができます。

最後に

「会社に、効果的な顧客コミュニケーションを実現するための営業部と技術部をひっくるめた組織再編を提案してみるわ!」と、アドバイスを喜んでもらえたようでした。

私から最後に「組織を再編成して連携させるためにはそれこそSFAだけではなく、連携を促すための制度や仕組みの構築も必要なので、また悩むことが出てきたら相談に乗るので遠慮なく言ってください。」と一言添え、今回のアドバイスのお礼としてコーヒー1杯を奢ってもらい喫茶店を後にしました。

SFAを導入したものの成果が出ないために、SFAを解約したり、他のSFAや他のシステムに切り替えたりする企業は導入企業の6割はあると経験則にはなりますが感じています。

そういう場合は、深層化された問題があるはずです。

少しでも今回のd-ジャーナルがそういった企業や担当者のお役に立つことを願っています。

変化に挑むパートナーdarwin